DeepSeek技术解读1:彻底理解MLA

本文试图通过引入更多基础知识和辅助信息,来深入理解MLA。内容比较长,可能觉得比较啰嗦。这是本人在理解MLA过程递归总结的一些扩展信息,最终整理了一个系统的脉络,发出来供大家参考。我的DeepSeek部署资料已打包好(自取↓)

1、引言

deepseek最近比较出圈,人也一直关注deepseek发布的一些技术报告。在模型训练、推理性能和计算成本上一直能给大家惊喜。读了deepseek的技术报告,我个人有两个比较强的感受。

第一:deepseek在模型细节上扣的比较极致,魔改了一些模型框架(比如模型优化方面:MLA, GRPO,MTP);

第二:工程能力上确实比较强,对于主流的一些框架和技术点能敏捷地整合到自己的系统内(比如:在Infra方面,能看到deepspeed, Megatron,DistServer、vLLM等框架的核心技术点)。后面准备用几篇笔记学习和整理下deepseek的技术。

本文重点讲解下MLA(Multi-Head Latent Attention)

LA主要通过优化KV-cache来减少显存占用,从而提升推理性能。直接抛出这个结论可能不太好理解。首先我们来看下,对于生成模型,一个完整的推理阶段是什么样的,推理性能上有什么问题。

2、LLM模型推理过程

LLM推理分为两个阶段:prefill阶段和decode阶段

-

prefill阶段:是模型对全部的Prompt tokens一次性并行计算,最终会生成第一个输出token

-

decode阶段:每次生成一个token,直到生成EOS(end-of-sequence)token,产出最终的response

在推理过程中,由于模型堆叠了多层transformer,所以核心的计算消耗在Transformer内部,包括MHA,FFN等操作,其中MHA要计算Q,K ,V 矩阵,来做多头注意力的计算。

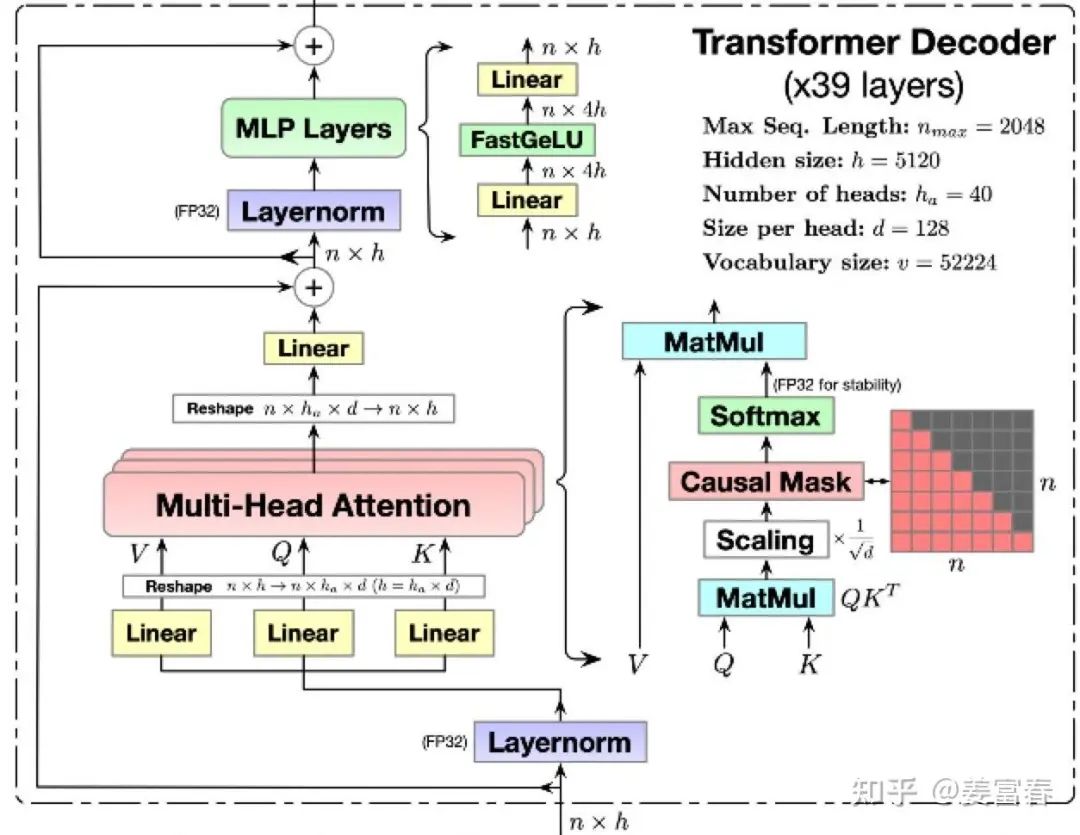

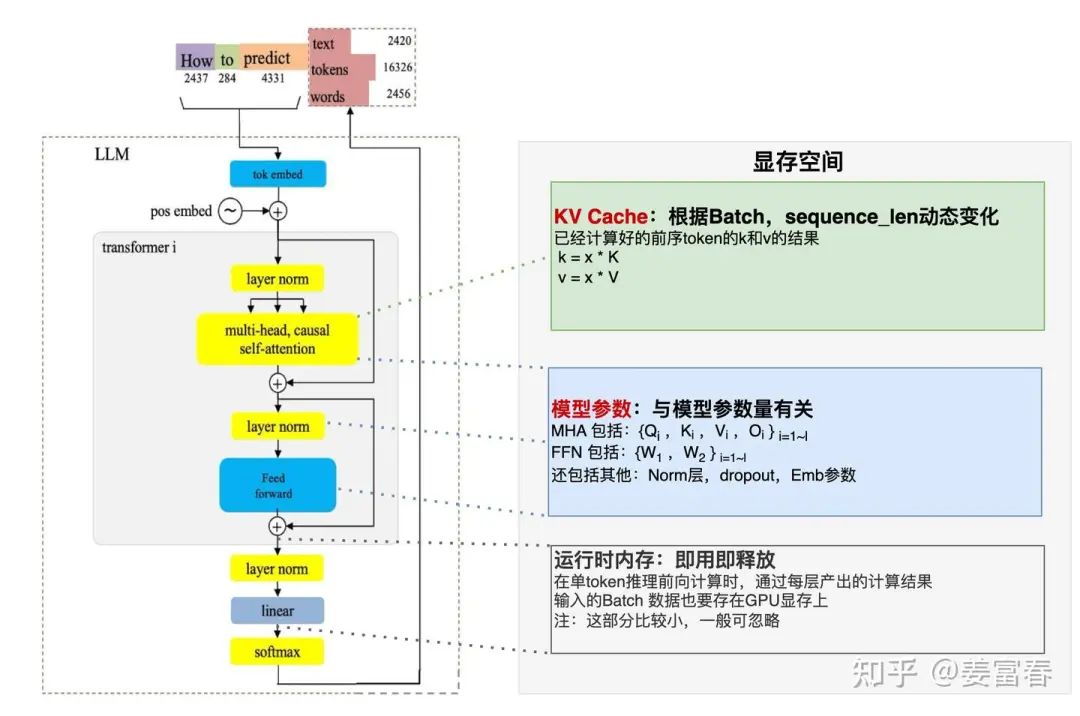

在LLM生成过程中,是一个基于前向序token列预测下一个token的过程,序列中的token(无论是prefill阶段,还是decode阶段)只与它前面的token交互来计算attention,我们也称这种Attention为Causal Attention。矩阵计算上通过一个下三角的Causal Attention Mask来实现token交互只感知前向序列。如图1所示,展现的Transformer内部的细节:

图1、Transformer 内部的计算细节

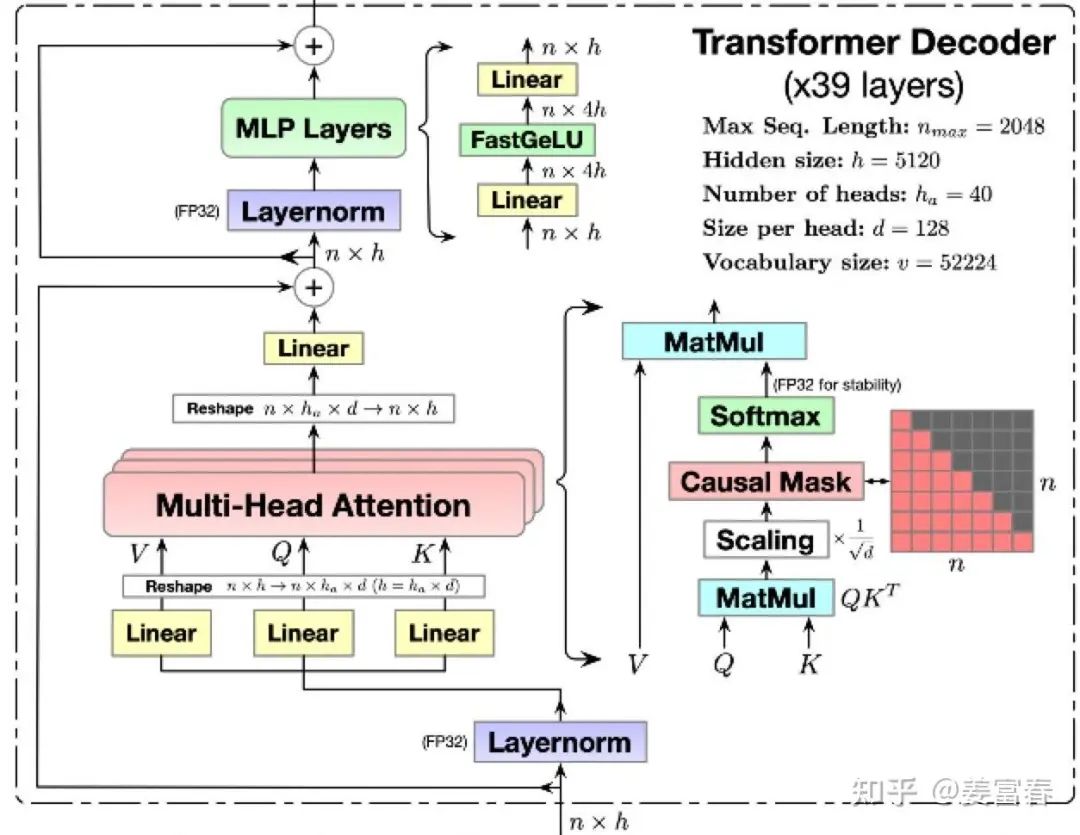

我们以一个序列的 𝑡位置的token为例,计算一层Tansformer的attention过程,如列下公式所示:

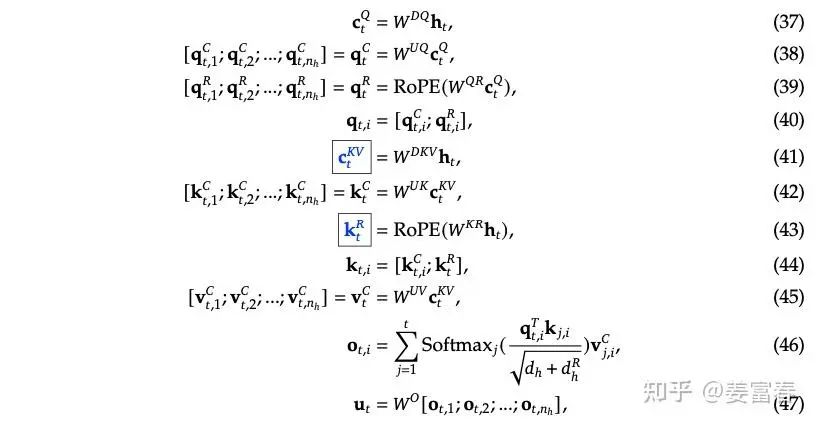

图2、 DeepSeek-V3 中的Attention计算公式

公式中的符号:𝑡 表示计算序列中第 𝑡 个token;𝑞,𝑘,𝑣,𝑜中的两个下标,前一个表示token位置,后一个表示对应的Head下标。

从公式( )可以看到,在计算Attention时, 𝑡 位置的 𝑞 只与 𝑡 位置前的 ,𝑘,𝑣 做计算,所以我们有如下两个结论:

-

计算前面的𝑘,𝑣 并不受后面token的影响。

-

后面计算 𝑡+1,𝑡+2,…,𝑡+𝑛 位置的Attention,要使用前序的 1→𝑡 位置的 𝑘,𝑣 的值是始终不变的。

所以为了加速训练和推理的效率,在token-by-token生成过程中,避免重复计算前序的 𝑘,𝑣 。研究者们提出把前序计算好的 𝑘,𝑣 缓存起来,这也就是目前主流的KV-cache的机制。KV-cache本质是通过空间换时间的方法。我们知道当前LLM size都比较大,GPU的显存空间也是比较宝贵的,通过显存来保存KV-cache势必会带来访存的瓶颈。换句话说,如果不用KV-cache模型直接计算(重复计算前序 𝑘,𝑣 ),是个计算密集型任务;增加了KV-cache,现在 𝑘,𝑣 不是通过计算得到,而是从「存储介质」里读出来,GPT内核与存储介质之间要频繁读写,这样就变成了一个访存密集型任务。所以使用了KV-cache的机制,解决的重复计算的问题,但访存的速率也就直接影响到训练和推理的速度。

接下来我们再详细看看对于一个典型的推理架构有几级访存速率,模型推理过程中又有哪些数据要做存储下来,应该如何分配存储。

3、LLM推理阶段显存使用情况

3.1 访存速率分级

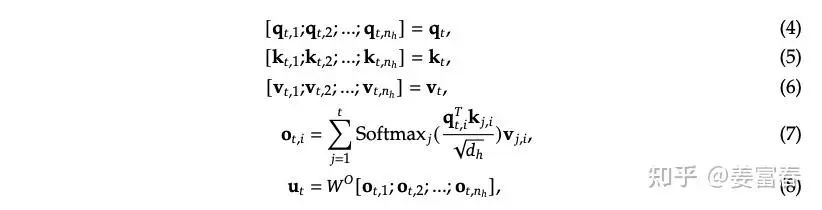

为了直观理解访存的速率,我们以一个分布式推理架构为例。

比如2台机器,每台机器有8张A100, 那么在这样一个系统内,卡内,单机卡间,机器之间的数据访问效率如图3所示。

注:我们的例子中,只描述了一种访存介质HBM (也就是我们常说的显卡的显存),我们知道通常GPU的存储介质除了显存,还有SRAM和DRAM。SRAM也被成为片上存储,是GPU计算单元上即时访问更快的存储,所有的计算都要先调度到片上存储SRAM才能做计算,一般只有几十M大小,带宽可达到20T/s左右,SRAM是跟计算单元强绑定的,推理阶段一般不考虑将SRAM作为存储单元使用。而DRAM是我们常说的CPU的内存,由于访问速率较慢,推理阶段一般也不考虑使用。所以我们讨论的推理存储介质,一般就指的是HBM(显存)

图3、分布式推理架构卡内、卡间、跨机存储和带宽

由上图的访存带宽可知,卡内的带宽是单机卡间的带宽的3倍,是跨机带宽的20倍,所以我们对于存储的数据应该优先放到卡内,其次单机内,最后可能才考虑跨机存储。

接下来我们再看下,推理过程中,有哪些数据要存储到显存上。

3.2. 模型推理阶段显存分配

下面我画了一张图,如图4所示,推理阶段主要有三部分数据会放到显存里。

-

KV Cache : 如上一节所述,前序token序列计算的 𝑘,𝑣 结果,会随着后面tokent推理过程逐步存到显存里。存储的量随着Batch,Sequence_len长度动态变化

-

模型参数:包括Transformer、Embedding等模型参数会存到显存里。模型大小固定后,这个存储空间是固定的。

-

运行时中间数据:推理过程中产出的一些中间数据会临时存到显存,即用即释放,一般占用空间比较小

图4. 推理阶段显存占用

由上述可知,推理阶段主要存储消耗是两部分:模型参数和 KV Cache。那么模型参数占多少,KV Cache又占多少?

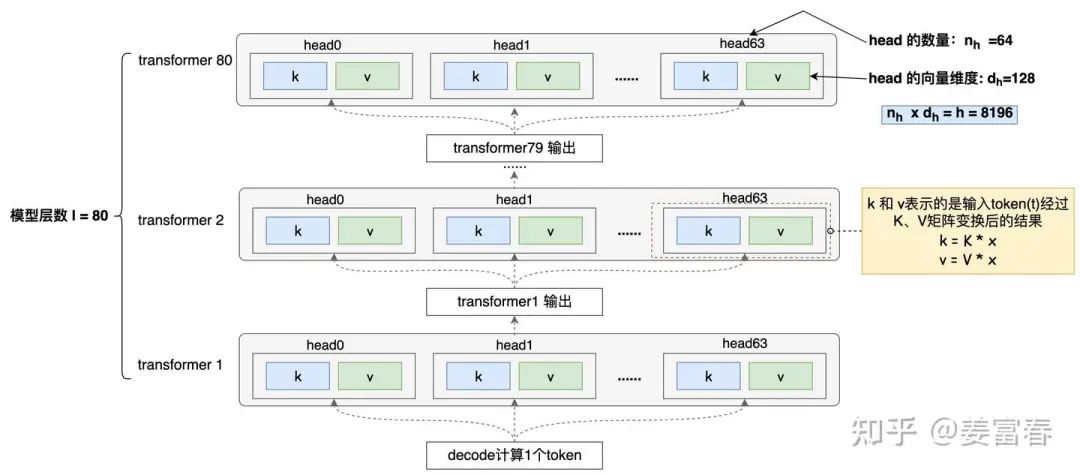

首先我们先以一个token的计算过程为例,看下一个token计算要存储多少KV?为了方便理解,我们以Qwen-72B模型为例,模型配置详见: Qwen-72B-Chat。

模型共80层,每层有64个Head,每个Head的向量维度是128,

注:这里先不考虑qwen 72B GQA的设置(实际KV做了压缩处理),只考虑朴素的MHA的模型结构(假设未做任何处理),GQA后面再详细讨论。

如下图5所示,计算一个token,每个Transformer层的每个Head都要存储一对𝑘,𝑣 。

图5、单token kv缓存数据

所以针对一个token,缓存的 数据总量:

其中公式里的 表示1个 𝑘和 1个 𝑣。**一个token就要缓存 10240个 𝑘,𝑣,这个数是不是有点意料之外!**这么多 𝑘,𝑣占了多少存储呢?我们假设模型推理阶段是半精度(bf16)参数,每个参数占2Byte。最终一个token的存储占用,如公式 (2) 计算所示:

我们现在知道了一个Token计算后需要缓存的 𝑘,𝑣 数量和存储量。那么对于一个实际的推理场景,还要考虑批量Batch(B)和 序列长度Sequence_len(S) 两个维度,来确认整体KV Cache的存储消耗。这两个维度通常是可以动态变化的。我们看看下面两个场景:

场景1:单条短文本场景

Batch和序列设置:B = 1 , S = 2048。此时 𝑘,𝑣 cache总量:

场景2:并发长文本场景

Batch和序列设置:B = 32 , S = 4096。此时𝑘,𝑣 cache总量:

除了𝑘,𝑣消耗存储空间,我们知道模型参数也要占用存储,

推理阶段模型参数占用的存储空间是固定的,计算也比较简单。假设模型参数量为: ,以bf16半精度做推理,则参数量为 (Byte)。还是以qwen-72B为例,参数占用存储空间:

我们再结合上面两个场景,看看显存的整体分配:

-

场景1:模型存储 ,kv存储 ,模型的参数储存占主导,使用80G的A100, 至少需要2张卡做推理。

-

场景2:模型存储 ,kv存储 ,KV Cache储存占主导,使用80G的A100, 至少需要7张卡做推理。

这里还要多啰嗦几句,推理阶段根据离线、在线的业务场景,到底组多大的Batch,其实是一个Balance的过程,Batch选择比较小,虽然并发度不高,但可能单卡就能装下完整模型参数和KV Cache,这时候卡内带宽会比较高,性能可能依然出众,可以考虑适当增加Batch把单卡显存用满,进一步提升性能。但当Batch再增大,超出单卡范围、甚至超出单机范围,此时并发会比较大,但跨卡或跨机访存性能会降低,导致访存成为瓶颈,GPU计算资源使用效率不高,可能实际导致整体推理性能不高。所以单从推理Batch设置角度来看,要实测找到性能最佳的平衡点。

当前LLM都比较大,而访存的容量和访存速率有分级的特点。所以推理过程中,减少跨卡、卡机的访存读写是优化推理性能的一个有效路径。一方面单次读写的数据越少,整体速度会越快;另一方面整体显存占用越少,就能尽量把数据放到单卡或单机上,能使用更高的带宽读写数据。

本文要学习的MLA就是通过减少KV Cache来压缩显存占用,从而优化推理速度。我们在展开了解MLA之前,先看看当前有哪些优化KV Cache的方法。

4、减小KV cache的方法

4.1. KV Cache 优化方法汇总

业界针对KV Cache的优化,衍生出很多方法,这里我根据自己的积累,稍微总结下,只简单描述优化的思路,不过多展开。

方法主要有四类:

-

共享KV:多个Head共享使用1组KV,将原来每个Head一个KV,变成1组Head一个KV,来压缩KV的存储。代表方法:GQA,MQA等

-

窗口KV:针对长序列控制一个计算KV的窗口,KV cache只保存窗口内的结果(窗口长度远小于序列长度),超出窗口的KV会被丢弃,通过这种方法能减少KV的存储,当然也会损失一定的长文推理效果。代表方法:Longformer等

-

量化压缩:基于量化的方法,通过更低的Bit位来保存KV,将单KV结果进一步压缩,代表方法:flashAttention等

-

计算优化:通过优化计算过程,减少访存换入换出的次数,让更多计算在片上存储SRAM进行,以提升推理性能,代表方法:flashAttention等

本文要讨论的MLA是共享KV分支下的一种优化方法,下面我们先展开看看共享KV方法有哪些,这些方法也是MLA拿来对比的方法。

4.2. 共享KV优化显存方法

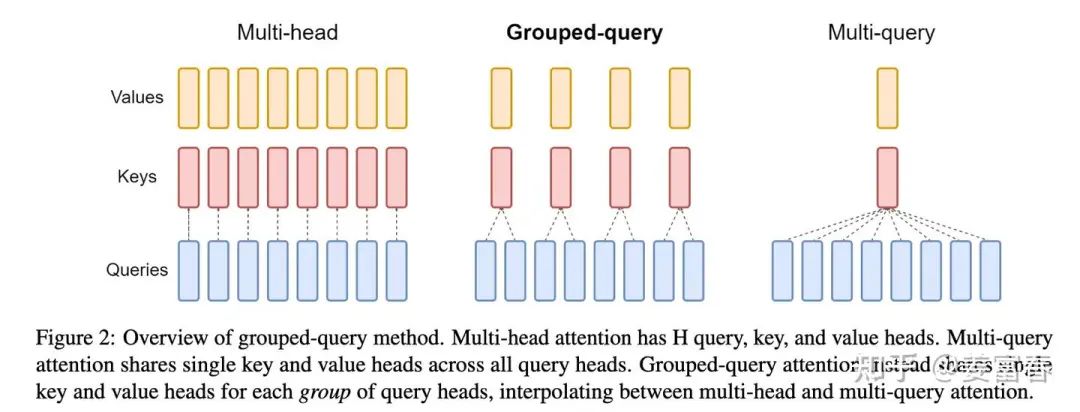

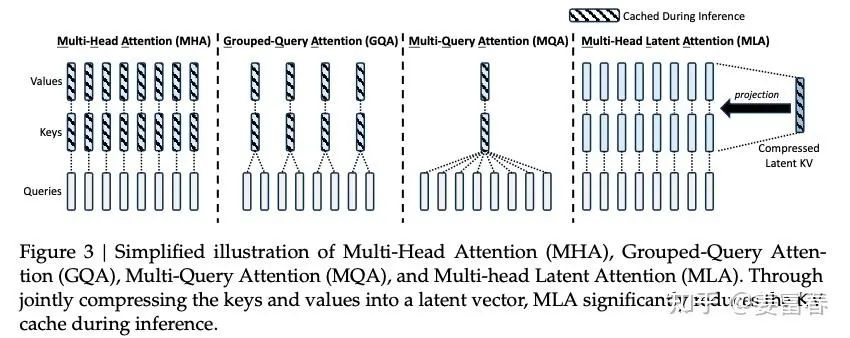

共享KV主要有两种方法,MQA和GQA都是Google提出的,详见: MQA(2019),GQA(2023),如图6所示。

图6、KV Cache优化方法- 共享KV方法

4.2.1. MQA(Multi-Query Attention)

MQA方法比较简单,详见上图6最右侧的图,每一层的所有Head,共享同一个 𝑘,𝑣 来计算Attention。相对于MHA的单个Token需要保存的KV数( 2∗𝑙∗𝑛ℎ )减少到了( 2×𝑙 )个,即每一层共享使用一个 𝑘 向量和一个 𝑣 向量

4.2.2. GQA(Group-Query Attention)

GQA是平衡了MQA和MHA的一种折中的方法,不是每个Head一个KV,也不是所有Head共享一个KV,而是对所有Head分组,

比如分组数为 𝑔 ,那么每组: 个Head 共享一个KV。当 𝑔=1 时,GQA就等价于MQA,当 时, GQA就等价于MHA。

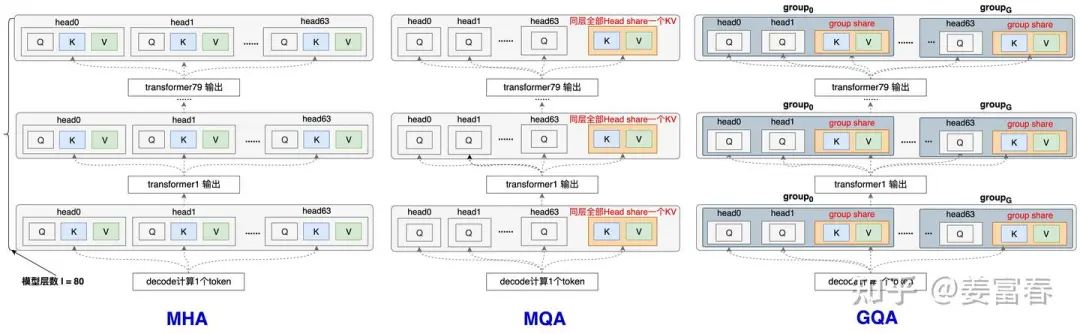

为了方便自己更清晰的理解GQA和MQA ,我还是以一个Token计算KV过程(如图5),画了一些相对细节展开的图,把所有层都画出来,并且加了一些注释。如图7所示:

图7、MHA,MQA,GQA KVcache对比图

我们再总结下单token计算下,几种方法KV Cache的存储量(模型层数:𝑙 ,每层Head数量: )

-

MHA共缓存 2×𝑙× 个 𝑘,𝑣

-

MQA共缓存 2×𝑙 个 𝑘,𝑣

-

GQA共缓存 2×𝑙×𝑔 个 𝑘,𝑣 , 𝑔 是分组数, 1≤𝑔≤ , 一般取值能被 整除

本文要讲的MLA也是一种优化共享KV优化的变体,下面我们看看MLA的原理和细节

5、MLA

5.1. MLA KV优化速览

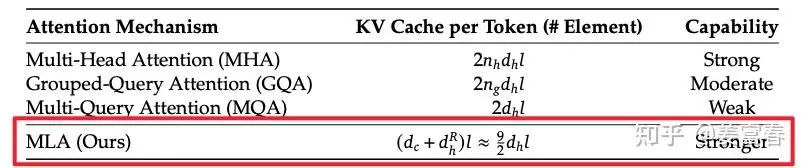

我们先走马观花看看MLA的计算方式和与MQA、GQA的压缩KV的效果对比。

首先我们看看MLA计算Attention的完整公式,如下图8所示

图8、MLA Attention计算公式

在论文中提到,每个Transformer层,只缓存了上述公式蓝框的向量: 和 ,这两个向量的大小分别为:

: 维度为 𝑑𝑐=4×𝑑ℎ=512

:维度为 𝑑ℎ𝑅=𝑑ℎ/2=64

对比MQA(每层有一个 维度的 𝑘 和 一个 维度的 𝑣 ,共 2 个元素),MLA相当于增加了2.25倍的存储,但DeepSeek描述自己的方法不仅比MQA强,而且比非共享KV的原始MHA也要强,后面5.4节我们在展开讨论。

MLA号称又快又省又强大,下一节我们逐步看看具体的实现。

5.2. MLA原理解读

下面我们参照图8的公式看看MHA的计算过程,首先对图中公式的变量做如下解释说明:

-

:MLA低秩压缩的维度,论文中取值:

-

:是单个head的向量维度

-

:是每层head的数量

-

:隐层维度,

-

是低秩变换矩阵

1.先看下KV的计算过程

- 首先公式(41)对输入 做一个低秩压缩,将𝑑维的输入经过 变换后压缩成 维的 。DeepSeek-V3中 𝑑=7168 , =512

-

然后通过公式(42)和公式(45)两个变换矩阵( ),将KV的维度扩展回𝑑= ,也就是每个Head有一个单独的 𝑘,𝑣 (跟MHA的KV数量一致)

注:经过上述的变换,非常类似LoRA做低参数微调的逻辑。通过两个低秩矩阵先做压缩、再做扩展,最终能降低参数的数量。但MLA本质是要做到减少KV-cache的存储。LoRA强调的是参数量的减少,类似MLA这操作确实也减少了参数量,按DeepSeek-V3的参数配置,两个低秩矩阵参数量:2×𝑑𝑐×𝑑=2×512×7168 ,而正常MHA的参数矩阵参数量:𝑑×𝑑=7168×7168 。但MLA强调的是KV-cache的减少,也就是KV的激活值减少。当前我们还看不出来怎么减少激活值的数量的,因为单从KV的数量和维度上看跟MHA是一个量级,比GQA和MQA都要多,同时计算又多了一步。当前是比较迷糊的…我们再往下继续看…

2. 再看下Q的计算过程

- 公式(37),(38)类似KV的逻辑,通过两个矩阵( )也做了一层低秩变换,这一步Q的变换看着趋是为了减少模型的参数的数量。在Deepseek-V3里 =1536 。是KV压缩维度 的3倍。但相对于 𝑑=7168 还是压缩了不少。

**3.𝑞,**𝑘 增加Rope位置编码

- 我们注意到在增加RoPE位置编码并没有在上述计算出的 的基础上乘以Rope的对角矩阵。而是单独计算了两个带着位置编码的 如公式(39)和公式(43)所示

注意这里计算带RoPE的𝑞𝑡𝑅,𝑘𝑡𝑅 有两个细节:

1.𝑞𝑡𝑅,𝑘𝑡𝑅 的向量维度𝑑ℎ𝑅 是个比较小的维度,DeepSeek设置为单Attention Head维度的一半:𝑑ℎ𝑅=𝑑ℎ/2=64

2. 这部分计算的𝑘𝑡𝑅 实际是个MQA的计算方式,同一层中,所有的Head共享同一个𝑘

- 然后按如下公式(40),(44)跟已经计算的𝑞𝑡𝐶,𝑘𝑡𝐶 拼接,构成完整的𝑞𝑡,𝑘𝑡 向量。

注:这里的下标𝑖 表示Attention Head的索引

所以到目前为止,我们得到的𝑞,𝑘包括两部分拼接而成:一部分是做了低秩压缩得到的𝑞,𝑘 向量,一部分是增加了RoPE位置编码的 向量。(后面这部分向量是基于MQA方式计算得到的,所有Head共享1个 )。

如何理解上述的操作过程?这也是MLA方法的核心。

我们先来看看DeepSeek-V2论文中有一段原文解释(中文翻译):

位置编码使用RoPE,但RoPE与低秩KV不兼容。具体来说,RoPE对Q和K都是位置敏感的。如果我们为 应用RoPE,那么公式(42)的 (K的权重矩阵)将与位置敏感的RoPE矩阵耦合。因此,在推理过程中, 无法再被吸收到 (Q的权重矩阵)中,因为与当前生成的token相关的RoPE矩阵将位于 和 之间,而矩阵乘法不满足交换律。因此,我们必须在推理过程中重新计算所有前缀token的k,这将极大地降低推理效率。

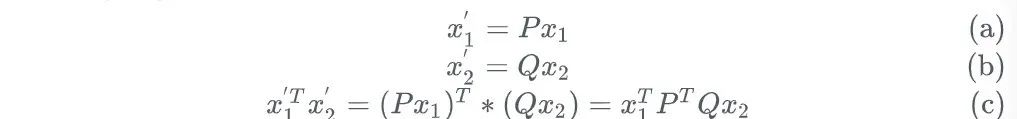

论文中提到了「矩阵吸收计算」,这个概念对理解MLA比较重要,我们用一个简单的例子理解下:

假设有两个向量变量 都是3维的向量。有两个固定的变换矩阵 分别对 做线性变换得到新的向量 。最终求 两个向量的乘积。

方法1:常规计算

方法2:矩阵吸收计算

我们知道矩阵乘法是满足结合律的,对于公式 (𝑐) 我们可以先计算好两个变换矩阵的乘积:

然后通过 𝑄′ 与 相乘,计算出 ,而 则不做任何操作

再计算 和 乘积

通过上面的例子我们可以看到,两种方法计算出的结果是一样的,但第二种方法是先做了矩阵乘法,相当于把 的变换矩阵 吸收到了 的变换矩阵 里。

理解了上面的例子,我们再来看看原文说的**「RoPE与低秩KV不兼容,没法做矩阵吸收计算」**的问题。

a) 不加RoPE

我们先假设当前不增加RoPE,那么 𝑞,𝑘 乘积计算如下,其中(𝑖) 表示变换矩阵第 𝑖 个Head的切片:

不加RoPE,我们可以提前计算好 , 也就上面说的 吸收到 中,这样在做 的变换的时候,也就同时计算了 矩阵的乘法。

这样的好处是,我们只需要缓存 ,而不是缓存 的结果。𝑐𝑗𝐾𝑉 维度只有 的长度,而 是个 的变换,也就是完全恢复了隐层的维度 (DeepSeek-v3 配置为64)。这也是MLA的压缩KV Cache的核心原理。

b) 现在假设增加RoPE

我们再看看,加上Rope后,计算 乘积,会在 和 之间,增加一个融合了相对位置的变量 ,如公式(2)所示:

中间这个分量 是随这相对位置变化而变化的,并不是个固定的矩阵,因此并不能提前计算好。所以论文中说RoPE与低秩变换不兼容。

c)通过增加一个很小 分量,引入RoPE

为了引入位置编码,作者在一个很小维度下,用MQA方式计算了 ,也就是在每层网络中,所有Head只计算一个 (如论文中公式43所示)。引入位置编码的向量维度取的比较小为: 。

所以最终𝑞,𝑘 向量通过两部分拼接而成,计算权重时,由前后两部分分别相乘再相加得到,如下公式(8)所示:

前一项 按公式(6)计算,通过矩阵吸收处理,全Head只缓存一个 ,后一项 按正常MQA的方式计算,全Head只缓存了一个共享𝑘 。

通过类似的计算方式,可以处理将𝑣 的变换矩阵 吸收到最终的结果变换矩阵 中,这样也不用实际计算和缓存𝑣 的值。而是只缓存跟𝑘 一样的 即可,详细推导与上述类似,不过多赘述。

5.3. MLA与MQA、GQA对比

最后我们再简单看看几种方法的对比,直接截取DeepSeeku-V2论文的图,如下:

图9、MLA,MHA,GQA,MQA对比图

从上图我们可以看到,虽然MLA缓存的Latent KV比较短(相当于2.25个MQA的缓存量),但MLA有恢复全𝑘,𝑣 的能力,特征表达能力显著比GQA、MQA要强。所以MLA能做到又快又省又强。论文中也给出了下图的数据

图10、MLA与其他方法压缩性能和效果对比

注:图中能力的比较上,描述比MHA更强我比较存疑,并没看到有消融实验对比,也不太好从原理上解释。

6、总结

本文试图通过引入更多基础知识和辅助信息,来深入理解MLA。内容比较长,可能觉得比较啰嗦。这是本人在理解MLA过程递归总结的一些扩展信息,最终整理了一个系统的脉络,发出来供大家参考。

我的DeepSeek部署资料已打包好(自取↓)

https://pan.quark.cn/s/7e0fa45596e4

但如果你想知道这个工具为什么能“听懂人话”、写出代码 甚至预测市场趋势——答案就藏在大模型技术里!

❗️为什么你必须了解大模型?

1️⃣ 薪资爆炸:应届大模型工程师年薪40万起步,懂“Prompt调教”的带货主播收入翻3倍

2️⃣ 行业重构:金融、医疗、教育正在被AI重塑,不用大模型的公司3年内必淘汰

3️⃣ 零门槛上车:90%的进阶技巧不需写代码!会说话就能指挥AI

(附深度求索BOSS招聘信息)

⚠️警惕:当同事用DeepSeek 3小时干完你3天的工作时,淘汰倒计时就开始了。

那么,如何系统的去学习大模型LLM?

作为一名从业五年的资深大模型算法工程师,我经常会收到一些评论和私信,我是小白,学习大模型该从哪里入手呢?老师啊,我自学没有方向怎么办?老师,这个地方我不会啊。如果你也有类似的经历,一定要继续看下去!当然这些问题啊,也不是三言两语啊就能讲明白的。

所以我综合了大模型的所有知识点,给大家带来一套全网最全最细的大模型零基础教程。在做这套教程之前呢,我就曾放空大脑,以一个大模型小白的角度去重新解析它,采用基础知识和实战项目相结合的教学方式,历时3个月,终于完成了这样的课程,让你真正体会到什么是每一秒都在疯狂输出知识点。

篇幅有限,⚡️ 朋友们如果有需要全套 《2025全新制作的大模型全套资料》,扫码获取~

👉大模型学习指南+路线汇总👈

我们这套资料呢,会从基础篇、进阶篇和项目实战篇等三大方面来讲解。

👉①.基础篇👈

基础篇里面包括了Python快速入门、AI开发环境搭建及提示词工程,带你学习大模型核心原理、prompt使用技巧、Transformer架构和预训练、SFT、RLHF等一些基础概念,用最易懂的方式带你入门大模型。

👉②.进阶篇👈

接下来是进阶篇,你将掌握RAG、Agent、Langchain、大模型微调和私有化部署,学习如何构建外挂知识库并和自己的企业相结合,学习如何使用langchain框架提高开发效率和代码质量、学习如何选择合适的基座模型并进行数据集的收集预处理以及具体的模型微调等等。

👉③.实战篇👈

实战篇会手把手带着大家练习企业级的落地项目(已脱敏),比如RAG医疗问答系统、Agent智能电商客服系统、数字人项目实战、教育行业智能助教等等,从而帮助大家更好的应对大模型时代的挑战。

👉④.福利篇👈

最后呢,会给大家一个小福利,课程视频中的所有素材,有搭建AI开发环境资料包,还有学习计划表,几十上百G素材、电子书和课件等等,只要你能想到的素材,我这里几乎都有。我已经全部上传到CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

相信我,这套大模型系统教程将会是全网最齐全 最易懂的小白专用课!!

更多推荐

已为社区贡献85条内容

已为社区贡献85条内容

所有评论(0)