重塑感官:驾驭Audition与Lightroom的AI魔法及“用户任务”驱动的设计心法

重塑感官:驾驭Audition与Lightroom的AI魔法及“用户任务”驱动的设计心法

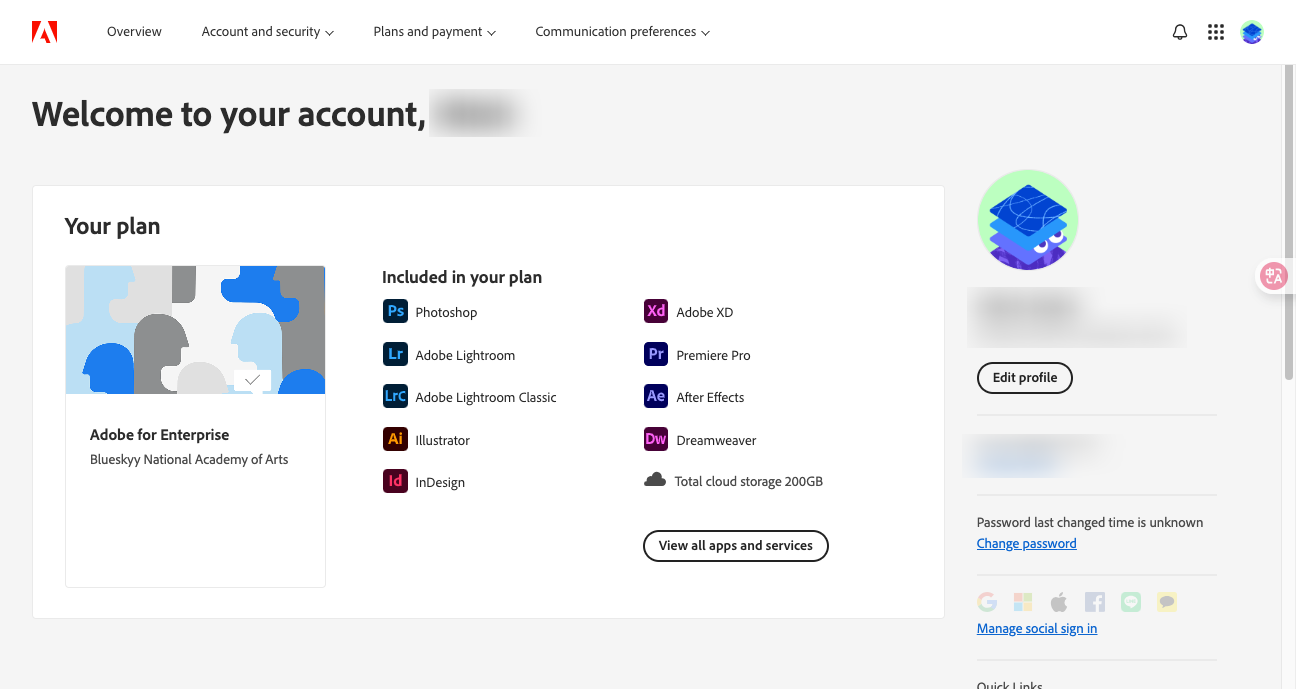

最近,我有机会拿到了一把能开启新世界的“万能钥匙”——一套来自奥地利Blueskyy艺术学院的Adobe正版教育订阅。在深度探索这个“创意军火库”的过程中,我发现了一些以往被忽视,但威力巨大的工具,感触颇深,觉得非常有必要与各位创意路上的同道中人分享。

在正式“开课”前,还是先聊聊这把“钥匙”本身吧。它的Firefly AI积分是我用过最大方的,每周1500点,基本告别了创作时的“积分焦虑”。一套授权激活4台设备,对我这种设备不多的“节俭派”来说,虽然有些奢侈,但足见其含金量。最让我感到踏实的是,它有一套极其透明的管理机制——学院的IT服务网站能让我随时查看订阅的“健康状况”,有效期一清二楚,这给了我极大的创作安全感。这艘搭载了近2000名创意工作者的“大船”,已经平稳航行了将近一年,从未听说过搁浅的传闻,甚至还自带“紧急修复链接”,堪称业界良心。当然,我知道大家想问什么:现在如何登船?答案依旧是:客船已满,暂无余票(哈哈),但知识的航行,永不停歇。

回到正题。作为设计师,我们的工作本质上是与人的感官打交道——视觉、听觉,乃至情感。而最高级的工具,是那些能让我们更精准、更高效地塑造和优化感官体验的工具。今天,我将聚焦于听觉和视觉两个维度,分享Adobe生态中两个堪称“魔法”的AI功能,并介绍一个能从根源上提升你设计洞察力的思维框架。

技巧一:Adobe Audition“重新混合”——让音乐完美贴合视频的“AI作曲家”

每一位和视频打交道的创作者,都一定遇到过这个经典难题:你找到了一首完美的背景音乐,情绪、节奏都无懈可击,但它的时长是3分15秒,而你的视频成片只有58秒。怎么办?手动剪辑?往往会因为粗暴地切断乐句而显得无比生硬。做淡入淡出?对于一分钟以内的短片来说,情绪还没烘托起来就结束了。

Adobe Audition(也已集成到Premiere Pro的基本声音面板中)的“重新混合”(Remix)功能,就是为了解决这个“时差”难题而生的AI利器。它能智能地分析一首乐曲的结构、和声与节拍,然后像一位经验丰富的音乐编辑一样,自动地、无缝地重新编排它,使其自然地缩短或延长到你指定的任意时长。

应用场景: 为一个60秒的产品宣传片,将一首时长4分钟的背景音乐,无缝重组为一首情绪连贯、结尾自然的60秒版本。

详细步骤:

-

准备工作区(Audition多轨会话):

-

在Audition中,通过

文件 > 新建 > 多轨会话创建一个新项目。这是使用Remix功能最灵活的环境。 -

将你的视频成品(作为参考)和背景音乐文件都导入到“文件”面板中,然后分别拖拽到轨道1和轨道2上。

-

-

激活Remix魔法:

-

在轨道2上,选中你的背景音乐音频片段。

-

在主菜单栏下方,找到“属性”(Properties)面板(如果没有,可通过

窗口 > 属性开启)。 -

在“属性”面板中,找到“重新混合”(Remix)栏目,勾选旁边的“启用重新混合”(Enable Remix)复选框。

-

启用后,Audition的Sensei AI会立刻对这个音频片段进行分析。你会看到片段上出现了许多纵向的波浪形“缝合线”,这些就是AI识别出的、适合进行剪辑和过渡的乐句衔接点。

-

-

实时调整时长,所见即所得:

-

核心操作: 现在,将鼠标移动到音频片段的尾部,你会发现光标变成了一个带左右箭头的特殊“重新混合”图标。

-

按住鼠标左键,直接向左拖动,将片段的长度从原来的4分钟缩短到与你视频长度匹配的1分钟。

-

在你拖动的过程中,AI会实时地重新计算和编排音乐。松开鼠标,一首全新的、时长1分钟的乐曲版本就诞生了。播放听一下,你会惊讶于它的过渡是如此平滑,仿佛这首曲子原本就是这个长度。

-

-

精细化调校——从“AI生成”到“艺术指导”:

-

AI的初版Remix通常已经很出色,但我们作为创作者,还可以对它的“编曲”思路进行微调。再次看向“属性”面板的“重新混合”区域,这里有两个关键的滑块:

-

片段长度(Segment Length): 这个滑块控制AI在重组时,倾向于使用更长还是更短的音乐片段。向右拖动(较长),AI会尽量保持乐曲中较长、较完整的乐句,适合旋律性强的音乐。向左拖动(较短),AI会使用更零碎的元素进行重组,适合节奏感强、结构重复的电子音乐或背景氛围音乐。

-

变化(Variation): 这个滑块决定了AI在选择素材时的“创造性”。向右拖动(更多变化),AI会更倾向于使用乐曲中音色和旋律变化更丰富的部分,让remix后的版本听起来更多样。向左拖动(更少变化),AI则会优先使用音色和节奏更稳定的部分,让整体听感更统一、平稳。

-

通过反复调整这两个滑块并实时试听,你可以完全掌控remix的风格,直到它完美契合你视频的情绪曲线。

-

这个功能,将过去可能需要数小时的音频精细剪辑工作,压缩到了短短几分钟,让视觉创作者也能轻松地成为自己作品的“音乐总监”。

技巧二:Lightroom“AI双璧”——拯救废片,重塑光影的后期“魔法棒”

摄影是光的艺术,但我们总会遇到光线不佳的时刻。一张记录了决定性瞬间的照片,可能因为ISO过高而充满噪点,或者因为光圈不够大而导致背景杂乱,无法突出主体。这些“先天不足”的照片,在过去往往只能被放弃。

现在,Adobe Lightroom Classic / CC中的“减少杂色”(Denoise)和“镜头模糊”(Lens Blur)这两大AI功能,如同一对强大的“后期双璧”,能让这些废片重获新生。

应用场景: 拯救一张在昏暗室内派对上拍摄的、高ISO(如ISO 6400)的人物肖像照。照片噪点明显,且背景中的人群和杂物分散了注意力。

详细步骤:

第一幕:AI降噪——还你纯净画质

-

导入与定位: 在Lightroom中打开这张高ISO的RAW格式照片(AI降噪对RAW文件效果最佳)。进入“修改照片”(Develop)模块。

-

一键召唤AI: 在右侧的“细节”(Detail)面板中,你会看到一个新的“减少杂色”(Denoise)区域。点击“减少杂色...”按钮。

-

智能分析与预览: Lightroom会弹出一个AI处理窗口。AI会自动分析画面的噪点模式(包括彩色噪点和明度噪点),并给出一个默认的降噪强度(Amount)建议值。窗口中会提供一个可以拖动的预览框,让你清晰地看到降噪前后的对比。你可以移动预览框,重点观察人物的头发、皮肤和背景的暗部,这些是最考验降噪算法的地方。

-

调整与确认: 通常,AI的默认值已经相当不错。你可以稍微拖动“数量”滑块来微调效果。注意不要过度,以免损失过多细节。确认后,点击“增强”(Enhance)。Lightroom会创建一个全新的、经过AI降噪处理的DNG(数字负片)文件,它保留了RAW的所有后期空间,但画质变得无比纯净。

第二幕:AI镜头模糊——重塑景深,突出主体

-

切换目标: 现在,选中这个新生成的、干净的DNG文件,继续在“修改照片”模块中操作。

-

进入“模糊”视界: 向下滚动右侧面板,找到“镜头模糊”(Lens Blur)面板,勾选“应用”(Apply)。

-

设定焦点: AI会自动尝试识别并设定焦点,但我们可以进行更精准的控制。点击“焦点”(Focal Range)旁边的“点/区域焦点”工具(一个圆圈加一个十字准星的图标),然后在照片中的人物脸部单击。AI会立刻将焦点锁定在这里。你还可以使用“可视化深度”(Visualize Depth)功能,此时画面会变成彩色图谱,帮助你更直观地看到AI识别的远近关系。

-

魔法上演——控制光圈与焦外:

-

模糊量(Blur Amount): 拖动这个滑块,就像在拍摄现场拧动真实镜头的光圈环。你可以实时预览背景从清晰到极致虚化的过程,找到最能突出主体、同时保留适当环境氛围的模糊程度。

-

散景(Bokeh): 这就是“黑科技”所在。你可以点击下方的散景预设,选择不同“光圈叶片”形状带来的焦外光斑效果。比如,选择“5边形”可以模拟老式电影镜头的感觉,选择“圆形”则能带来柔和、奶油般的现代镜头感。

-

提升(Boost): 这个滑块可以增强焦外光斑的亮度和对比度,让虚化背景中的点状光源变得更璀璨,艺术感倍增。

-

通过这“降噪”与“模糊”的AI二重奏,一张原本充满技术缺陷的照片,被成功“拯救”并提升到了专业影棚级的人像作品水准。这不仅仅是修复,更是赋予了设计师在后期阶段“重新进行艺术创作”的权力。

思维升级:“用户任务驱动”(JTBD)的设计心法

掌握了重塑感官的利器,我们更需要一个能洞察人心的思维罗盘。许多设计师习惯于从“用户画像”(Persona)出发——“我的用户是25岁,女性,喜欢瑜伽...” 但这往往会限制我们的思路。

我近年来在实践中,更推崇一种名为“Jobs-to-be-Done”(简称JTBD,直译为“待办任务”)的思维框架。它的核心思想是:用户不是在“购买”一个产品或一个设计,而是在某个特定的“情境”下,“雇佣”这个产品或设计来帮助他们完成一项“任务”,从而取得某种“进步”。

这个框架要求我们把焦点从“用户是谁”,转移到“用户想做什么”和“为什么”。

如何将JTBD应用于日常设计工作?

-

重新定义设计需求:

-

传统需求(What): “为一家新的健身房设计一套品牌VI。”

-

JTBD需求(Why): “当一位工作繁忙的白领感到身材焦虑时,雇佣我们的健身房来帮助他获得掌控自己身体的自信感,并提供一个能短暂逃离压力的空间。”

-

洞察: 在JTBD的视角下,你的设计任务不再只是画一个好看的肌肉线条Logo。你需要思考:如何通过视觉语言传递“掌控感”和“逃离感”?可能不是用充满攻击性的亮色和粗壮字体,而是用沉稳、有秩序的深色系、呼吸感强的版式,以及充满禅意的辅助图形。

-

-

挖掘创新的突破口:

-

情境分析: JTBD非常强调“情境”。用户在什么时间、什么地点、和谁在一起时,会产生这个“任务”?

-

示例: 一个做播客App的UI设计。如果只考虑“听播客”,设计可能很常规。但如果深挖JTBD:

-

任务1: 当我在通勤的地铁上时,我雇佣这个App来帮我利用碎片时间学习新知识,让我感觉自己没有虚度光阴。

-

设计启示: 这要求UI必须支持单手操作,断点续播功能要极其稳定,并可能需要一个“今天已听xx分钟,超越了xx%用户”的激励机制来强化“进步感”。

-

任务2: 当我晚上失眠时,我雇佣这个App来帮我找到一个能让我放松下来的声音,陪伴我入睡。

-

设计启示: 这就需要一个截然不同的“睡眠模式”——极简的界面、暖色调、定时关闭功能、以及专门推荐的ASMR或白噪音内容。

-

-

-

指导内容与美学创作:

-

JTBD不仅适用于产品和UI,同样适用于内容和视觉艺术。

-

示例: 画一张插画。

-

传统命题: “画一个在海边度假的场景。”

-

JTBD命题: “当用户被压抑的工作压得喘不过气时,雇佣这张插画来给他们提供一分钟的精神“出逃”,感受到自由和辽阔。”

-

创作指导: 在这个“任务”驱动下,你的画面重点可能是巨大的天空、无尽的水平线、飞翔的海鸟,而人物可以画得很小,甚至只是一个背影。色彩会更倾向于高饱和度的蓝和白,构图会更开阔,以最大化地服务于“感受自由”这个核心任务。

-

从“用户画像”到“用户任务”,是从关注“属性”到关注“动机”的根本转变。它能帮助我们跳出设计的“表面功夫”,真正去理解用户的深层需求,从而创造出不仅美观,而且真正有用、有意义、能帮助用户“取得进步”的设计。

希望今天的分享,能帮助你更好地驾驭工具,并从一个更深的维度去思考你的设计。真正的成长,源于对工具的精通,和对人性洞察的不断深化。将每一个项目都看作一次提升技艺和认知深度的机会,久而久之,你将构建起自己坚不可摧的专业壁垒。

更多推荐

已为社区贡献2条内容

已为社区贡献2条内容

所有评论(0)