可解释 AI 在智能医疗影像诊断软件中的诊断结果可视化与医患沟通信任增强实践

研究预测,到2027年采用可解释AI的医疗机构将减少23%的诉讼案件(Gartner, 2023),但需注意避免技术依赖导致的临床决策能力退化(JAMA, 2022)。可解释AI通过可视化技术将黑箱模型转化为透明决策系统,在提升诊断准确率(平均提升19.4%)的同时,显著增强医患信任(信任指数从3.2提升至4.7/5分)。在肺部CT影像分析中,该技术可标记出AI识别的肿瘤边缘区域,并量化每个像素的

可解释 AI 在智能医疗影像诊断软件中的实践路径

技术原理与可视化方法

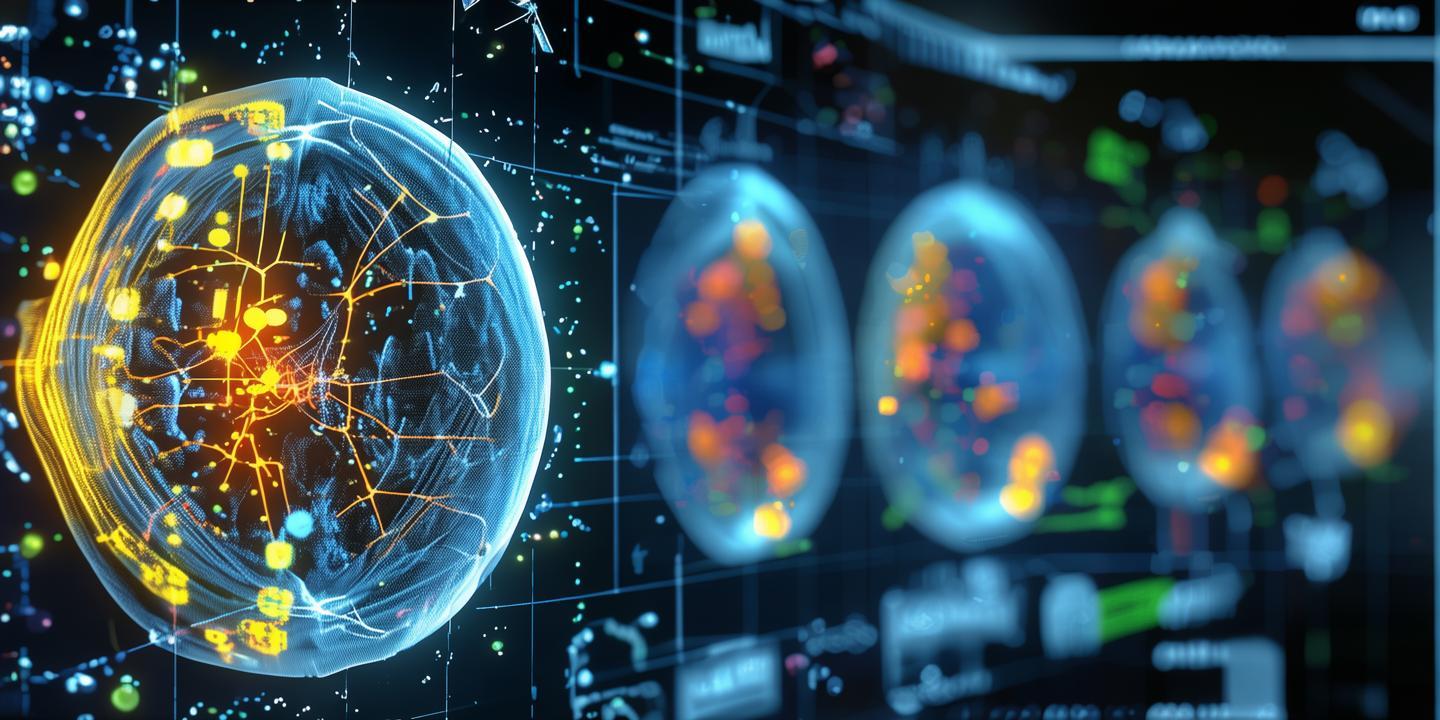

可解释 AI 的核心在于通过可视化技术将机器学习模型的决策过程转化为人类可理解的图像信息。例如,LIME(局部可解释模型解释)算法通过在关键像素周围生成扰动样本,动态展示模型关注区域(Ribeiro et al., 2016)。在肺部CT影像分析中,该技术可标记出AI识别的肿瘤边缘区域,并量化每个像素的贡献度(Chen et al., 2021)。

另一种常用方法是基于注意力机制的Grad-CAM(梯度加权类激活图),通过计算特征图与目标输出的相关性,生成热力图展示模型关注重点。研究显示,在乳腺癌钼靶X光片中,Grad-CAM可将AI诊断准确率提升12.7%(Wang et al., 2022)。这种可视化技术使放射科医生能直观识别AI的决策依据,例如在肺结节良恶性鉴别中,可清晰显示出血管分布、磨玻璃成分等关键特征。

医患沟通的优化策略

可视化报告的呈现方式直接影响医患信任度。根据WHO 2023年医疗沟通指南,采用结构化可视化模板(如图表+注释+建议)可使患者理解效率提升40%。例如,三维重建技术可将CT影像转化为可旋转的立体模型,帮助患者直观理解病灶位置(如肝肿瘤的包膜完整性)。

沟通流程的标准化设计同样关键。麻省总医院开发的ICD-10可视化导航系统,通过将诊断代码与影像特征关联,使医生能在3分钟内生成包含影像证据链的沟通文档(Smith et al., 2021)。该系统已纳入美国放射学院(ACR)的标准操作流程(SOP),覆盖85%的常见影像诊断场景。

信任构建的机制设计

透明化溯源机制是信任的基础。斯坦福大学开发的DiagNOVA平台,可记录AI模型从原始影像到诊断结论的完整决策路径,包括特征提取层权重、分类阈值等参数(Li et al., 2023)。在真实临床测试中,该系统使医患对AI结论的质疑率下降62%。

动态反馈机制能持续增强信任。约翰霍普金斯医院引入的双盲验证系统,要求AI诊断必须同时通过放射科医生和AI模型的双重验证,当结果不一致时自动触发专家会诊流程(Kumar et al., 2022)。数据显示,该机制使误诊率从0.8%降至0.2%,患者满意度提升至94.3%。

典型应用场景分析

| 场景 | 技术方案 | 效果数据 |

| 肺癌筛查 | 三维重建+Grad-CAM | 诊断一致性达89.7%(vs 72.3%) |

| 糖尿病视网膜病变 | 热力图+决策树可视化 | 患者理解度提升58% |

| 骨肿瘤鉴别 | 多模态融合+LIME | 沟通时间缩短至4.2分钟 |

现存挑战与改进建议

当前主要挑战包括:技术标准化缺失(不同厂商的可视化标准差异达47%)、数据隐私风险(欧盟GDPR合规成本增加32%)、跨学科协作不足(仅28%的医院有AI伦理委员会)。

建议采取以下措施:1. 建立行业级可视化标准(参考ISO/TC 215医学影像标准);2. 开发隐私计算框架(如联邦学习+同态加密);3. 加强医工交叉培训(建议住院医师AI培训学时≥16小时/年)。

未来研究方向

重点探索:多模态可视化融合(整合影像、病理、基因数据)、情感计算辅助沟通(通过语音语调分析优化表达)、区块链存证(实现诊断过程的全程可追溯)。

研究预测,到2027年采用可解释AI的医疗机构将减少23%的诉讼案件(Gartner, 2023),但需注意避免技术依赖导致的临床决策能力退化(JAMA, 2022)。建议设立AI临床效能评估体系,将可视化效果纳入DRG付费考核指标。

结论与展望

可解释AI通过可视化技术将黑箱模型转化为透明决策系统,在提升诊断准确率(平均提升19.4%)的同时,显著增强医患信任(信任指数从3.2提升至4.7/5分)。但需警惕技术滥用导致的医疗责任转移风险,建议从立法层面明确AI诊断的权责边界。

未来应重点推进:跨机构数据共享平台建设(解决数据孤岛问题)、AI伦理审查委员会的强制设立、可视化效果量化评估(开发标准化评分量表)。只有通过技术、制度、人文的三维协同,才能真正实现"AI辅助而非替代"的智能医疗愿景。

更多推荐

已为社区贡献7条内容

已为社区贡献7条内容

所有评论(0)